Table of Contents

Les scientifiques sur la piste des mystères des catacombes de Paris

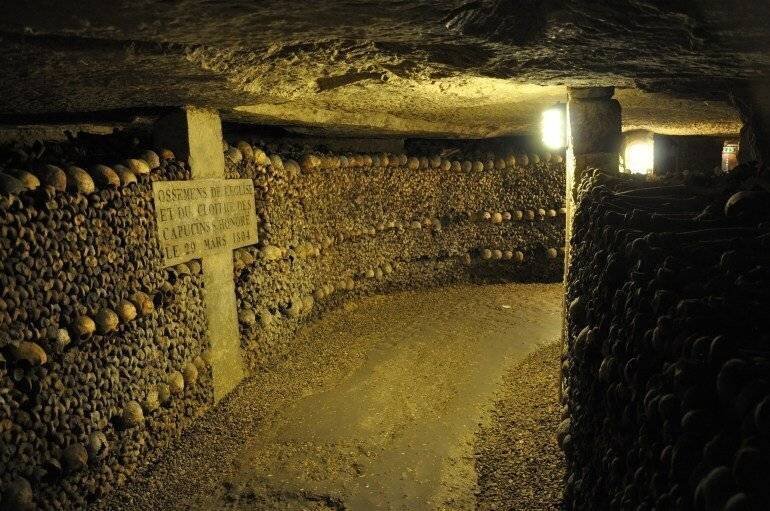

« Arrêtez-vous ! Voici l’empire de la mort. » Ces mots tirés de l’Énéide du poète romain Virgile sont gravés en lettres majuscules à l’entrée des catacombes, connues sous le nom de « catacombes » à Paris. Cette phrase représente un avertissement pour les milliers de visiteurs, qui ne sont autorisés à parcourir que deux kilomètres à l’intérieur des souterrains.

Cependant, cela n’a pas arrêté les chercheurs, qui depuis 2022, passent des jours entiers dans ce monde souterrain sombre et froid, à plus de 20 mètres de profondeur, dans un labyrinthe de murs de corps et de restes squelettiques, s’étendant sur 300 kilomètres à l’intérieur d’un long réseau de tunnels, imprégnés de l’odeur de la mort, avec des passages étroits difficiles à naviguer et des salles sombres parfois ornées de fresques.

Une étude scientifique sans précédent

Dans la première étude scientifique des catacombes, dirigée par le professeur d’anthropologie et d’archéologie à l’Université Paris-Saclay, Philippe Charlié, une équipe interdisciplinaire composée d’anthropologues, de biologistes, de médecins et d’archéologues cherche à percer les mystères entourant les millions de corps contenus dans ces catacombes, à déterminer combien de personnes y sont enterrées, comment et pourquoi elles sont mortes, et comment leurs corps ont été transportés sous les rues de Paris.

Charlié explique que leur projet de recherche vise à révéler ce que les restes humains peuvent cacher sur les conditions de santé ayant conduit à l’inhumation de plus de 6 millions de Parisiens dans ces tunnels, ainsi que les maladies et infections dont ils souffraient, qui ont probablement conduit à leur mort au fil des siècles.

Un retour dans le temps

Pour comprendre l’origine des catacombes, il faut remonter à deux siècles et demi, à l’époque de Louis XVI, où Paris a été frappée par une série d’événements troublants. Les catacombes parisiennes ont été créées à la suite de deux événements majeurs au XVIIIe siècle. Le premier concerne l’effondrement des carrières souterraines d’où étaient extraites les pierres utilisées pour la construction de la ville depuis longtemps.

Ce désastre a engendré un réseau dangereux de cavités sous les rues de Paris, en particulier sur la rive gauche de la ville. En réponse, Louis XVI a créé en 1777 un corps d’inspection des cimetières pour cartographier les infrastructures souterraines et renforcer les zones instables.

Une crise sanitaire dévastatrice

Le second événement ayant conduit à la création des catacombes fut une crise de santé publique alarmante. En 1780, la « Père-Lachaise » gigantesque était si surpeuplée que des corps en décomposition étaient éparpillés dans les caves voisines, un spectacle terrifiant pour les Parisiens.

Inquiets de la propagation des maladies, les autorités décidèrent d’extraire les corps des cimetières surpeuplés. Entre 1785 et 1786, des charrettes tirées par des bœufs transportèrent les restes, de nuit, vers les carrières abandonnées en périphérie de la ville, où ils furent entassés.

Une nouvelle perspective sur la santé publique

Le travail de Charlié ne se limite pas à l’arrangement artistique des ossements, mais vise à comprendre comment ces individus ont vécu et sont morts, afin de retracer l’histoire de la santé publique à Paris et dans ses environs. Cela s’inscrit dans le cadre d’une étude historique très longue sur les maladies, les corps présents dans les catacombes datant de différentes périodes, certaines des plus anciennes restes ayant plus de mille ans, remontant à l’époque mérovingienne.

Les avancées scientifiques

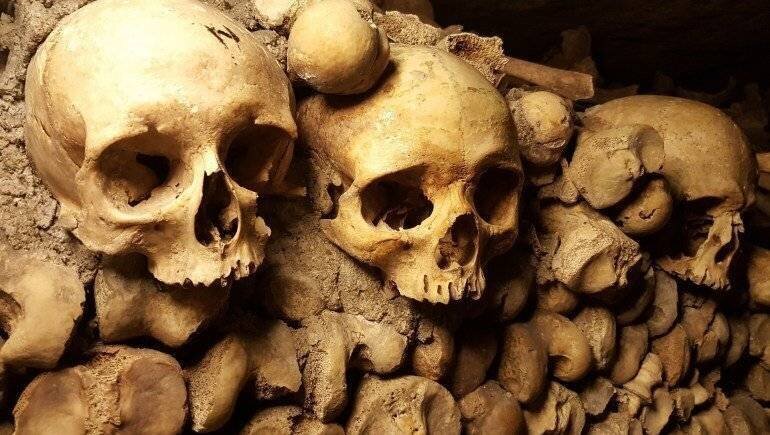

Une des méthodes principales utilisées est la paléopathologie, où l’équipe examine des échantillons d’os à la recherche de traces de maladies comme le rachitisme, la syphilis et la lèpre, qui laissent des marques reconnaissables sur les restes squelettiques.

Les recherches pourraient offrir des aperçus incroyables et des traitements pour les maladies que nous rencontrons aujourd’hui. Par exemple, il sera possible de vérifier si une syphilis ayant causé la mort d’un individu au XVIe siècle est la même que celle que nous connaissons aujourd’hui, ou si l’agent pathogène a considérablement évolué.

Les espoirs de l’équipe

Les chercheurs extraient également de l’ADN à partir des dents pour identifier les agents infectieux des maladies et déterminer si elles ont évolué au fil des siècles, comme la peste qui a tué de nombreuses personnes rapidement sans laisser de traces visibles.

Les experts s’attaquent également aux intoxications dues à des niveaux élevés de métaux lourds tels que le mercure, l’arsenic et le plomb. L’utilisation du carbone 14 devrait permettre de connaître l’âge des ossements, et un simple comptage devrait permettre d’obtenir un décompte plus précis du nombre d’individus enterrés, que Charlié estime à plus de 6 millions.

Les premiers résultats de cette recherche, qui en est à sa troisième année, sont attendus d’ici la fin de 2024, bien que l’achèvement complet de cette étude puisse prendre des décennies.