Table of Contents

Le Mystère du Jourdain Méditerranéen et Son Assèchement

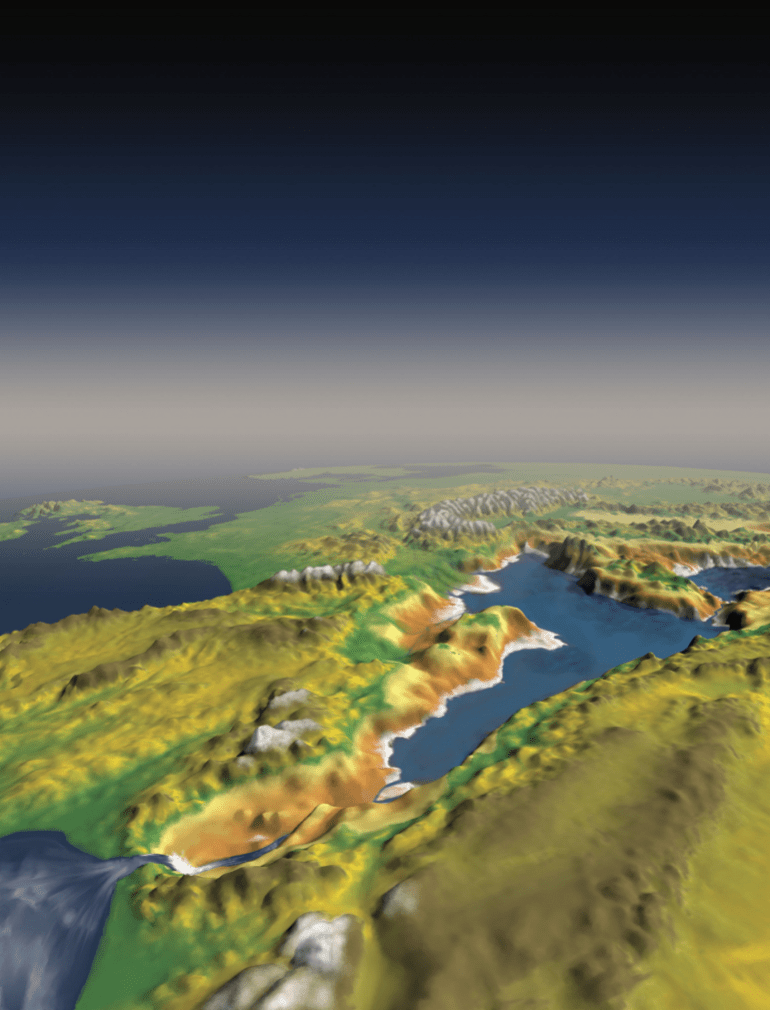

Un groupe international de scientifiques a réussi à percer le mystère du fait que la mer Méditerranée a connu une période de sécheresse, perdant la majeure partie de son eau il y a des millions d’années, ce qui a entraîné l’accumulation d’une couche de sel d’environ 3 kilomètres d’épaisseur au fond de la mer.

Selon une étude récemment publiée sur le site de « Nature Communications », dirigée par des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique français, cette sécheresse s’est produite en deux phases, suite à la fermeture partielle puis totale du détroit de Gibraltar, qui sépare la Méditerranée de l’océan Atlantique. Cela a entraîné l’évaporation de 70 % des eaux de la Méditerranée et une baisse de son niveau d’environ un kilomètre.

Aperçu de la crise de salinité messinienne

Dans les années 1970, des géologues ont découvert une immense couche de sel au fond de la mer Méditerranée. Des recherches ultérieures ont montré que cette couche s’est formée durant le Messinien, entre 5,97 et 5,33 millions d’années, lorsque les mouvements tectoniques ont provoqué une élévation de la croûte terrestre dans la zone du détroit de Gibraltar. Cet événement géologique a conduit à la fermeture du seul passage reliant la Méditerranée à l’océan Atlantique.

Ce phénomène exceptionnel, connu sous le nom de « crise de salinité messinienne », a permis le dépôt d’environ un million de kilomètres cubes de sels évaporés, une quantité suffisante pour recouvrir les profondeurs de la mer Méditerranée d’une couche de sel atteignant trois kilomètres d’épaisseur. Cependant, la manière dont une telle quantité de sel a pu s’accumuler au fond de la mer en si peu de temps restait jusqu’alors un mystère.

Scénarios d’accumulation de sel

Le principal auteur de la nouvelle étude, Giovanni Alwasi, a déclaré dans une interview que, bien que l’existence de dépôts salins géants dans le bassin méditerranéen soit connue depuis des décennies, il restait à comprendre si la formation de ce géant salin avait également entraîné une baisse significative du niveau de la mer Méditerranée.

Alwasi a expliqué que les scientifiques ont proposé deux scénarios pour la formation de ces dépôts. Le premier scénario suggère que les dépôts de sel géants pourraient s’être accumulés en raison de la fermeture partielle du détroit de Gibraltar, conséquence de l’élévation de la croûte terrestre dans la région, ce qui a empêché le sel dissous dans la Méditerranée de s’écouler dans l’Atlantique, entraînant ainsi une augmentation de la salinité et, à terme, le dépôt de cristaux de sel au fond de la mer.

Le second scénario envisage une fermeture totale du détroit, ce qui a entraîné une séparation complète entre l’Atlantique et la Méditerranée, avec un dépôt de sel se produisant alors que le niveau de la mer Méditerranée baissait d’un kilomètre.

Accumulation en deux phases

Dans cette nouvelle étude, les résultats de l’analyse des isotopes de chlore présents dans les sels extraits du fond de la Méditerranée indiquent que l’accumulation de cette immense quantité de sel a eu lieu en deux phases. Dans la première phase, qui a duré environ 35 000 ans, les sels se sont déposés dans la partie orientale de la Méditerranée en raison d’une restriction partielle de leur écoulement vers l’Atlantique. Dans la seconde phase, qui a duré moins de 10 000 ans, le passage entre la Méditerranée et l’Atlantique s’est complètement fermé, entraînant une accumulation de sel dans toute la mer Méditerranée, alimentée par une baisse rapide du niveau de la mer entre 1,7 et 2,1 kilomètres dans le bassin oriental et environ 0,85 kilomètre dans le bassin occidental.

La perte d’eau de la Méditerranée en raison de l’évaporation a été bien supérieure à celle qui s’écoulait vers elle par les rivières, entraînant une perte de 70 % du volume de ses eaux durant cette période, et une diminution du niveau de la mer d’environ un kilomètre par rapport à celui de l’Atlantique.

Conséquences de l’assèchement

L’étude a également révélé que la crise de salinité messinienne s’est terminée par un événement connu sous le nom de l’inondation « zancle », causé par l’arrivée violente de grandes quantités d’eau de l’Atlantique, rétablissant ainsi le lien entre la Méditerranée et l’océan. Les scientifiques estiment que cette inondation pourrait avoir été la plus grande de l’histoire de la planète, environ mille fois plus importante que le débit de l’Amazone. Selon certains modèles, 90 % des inondations de la Méditerranée se seraient produites en moins de deux ans.

Selon Alwasi, la baisse du niveau de la mer dans l’ouest de la Méditerranée durant la crise de salinité messinienne a permis la formation d’un pont terrestre entre les Baléares et le continent européen, permettant aux mammifères européens comme les rongeurs et les chèvres de s’y établir.

Il a ajouté que l’augmentation de la salinité avait provoqué une « crise de biodiversité à grande échelle », où seuls 86 des 779 espèces méditerranéennes endémiques ont survécu à la crise de salinité.

Les scientifiques pensent que cela a contribué à déclencher des éruptions volcaniques à proximité en raison de la décompression de la croûte terrestre, ainsi qu’à engendrer des effets climatiques globaux dus à la pression intense résultant de la baisse du niveau de la mer.

Perspectives futures

Le principal auteur de l’étude a expliqué que lorsque le « perte d’une part importante de la masse d’eau de la Méditerranée à travers l’évaporation » exerce une pression significative sur la croûte terrestre de la région, cela facilite la formation de magma dans le manteau terrestre. Il est également devenu plus facile pour le magma de remonter à travers les roches solides de la croûte terrestre et d’entrer en éruption.

Les scientifiques pensent que de tels événements exceptionnels peuvent se reproduire à l’avenir si les mêmes facteurs se répètent, bien que ces possibilités, si elles se vérifient, ne se produiront jamais de sitôt, mais dans des millions d’années.

En fin de compte, la Terre est une planète géologiquement dynamique, et au fil des millions d’années, ses continents se sont déplacés, s’éloignant ou se heurtant, créant ainsi les plus grandes montagnes, plateaux, vallées et mers.