Table of Contents

Division de بيت صفافا en 1949 : Témoignage d’un survivant palestinien

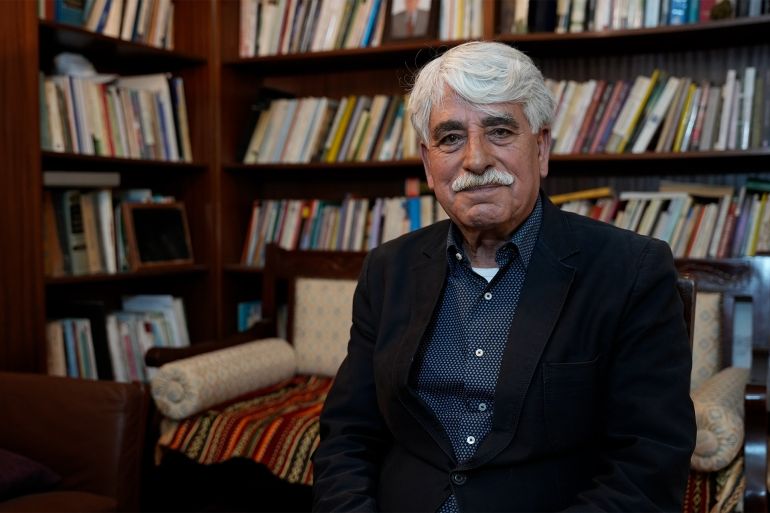

Au numéro 74 de la rue Al-Safa dans le village de بيت صفافا, situé au sud de Jérusalem, Al Jazeera Net a rencontré le docteur Mohammed Jadallah, témoin direct de la division de ce village par une barrière de fils barbelés qui a envahi les terres des habitants entre les années de la Nakba et la Naksa.

En avril 1949, l’accord de cessez-le-feu dit « de Rhodes » fut signé, entraînant la division du village par une zone frontalière qui a séparé habitants et même des membres d’une même famille entre une zone israélienne et une zone jordanienne.

Les forces d’occupation israéliennes ont tiré de manière intense à l’arme automatique pendant quinze minutes en envahissant بيت صفافا, renforcées par plusieurs blindés, après que les notables et la direction locale aient refusé de signer la cession d’une partie du village au nouvel État « juif ».

Un jour après l’entrée des forces israéliennes, des fils barbelés furent installés, traversant la rue principale de بيت صفافا et divisant le village conformément à l’accord de trêve entre la Jordanie et Israël, connu sous le nom d’ »accord de Rhodes ».

Le principal motif de cette annexion partielle de بيت صفافا fut la convoitise israélienne pour la ligne de chemin de fer traversant le village et reliant Jérusalem aux villes côtières. Ainsi, la partie traversée par la voie ferrée passa sous contrôle israélien, tandis que l’autre resta sous administration jordanienne jusqu’en 1967, année où Israël occupa Jérusalem-Est.

« Premier événement marquant »

Avant d’entrer dans la maison du docteur Jadallah, né fin 1941, il tint à préciser que la maison familiale était située à seulement 300 mètres de la zone frontalière.

En évoquant les moments les plus douloureux vécus dans ce village, il relata des souvenirs poignants liés à la division forcée.

Il débuta son récit : « Vous me placez dans une zone de mémoire lointaine mais toujours vive. Ce que je vais raconter, c’est comme si je le vivais encore… Le premier événement marquant remonte à février 1947, lorsque des groupes sionistes attaquèrent à coups de bombes et de balles la maison de ma sœur mariée. »

Les habitants, dont Mohammed et son père Issa Jadallah, se précipitèrent sur les lieux et furent témoins de la mort d’un jeune du village lors de cette attaque, l’une des nombreuses batailles nocturnes qui éclataient quotidiennement dans la région de بيت صفافا, proche des colonies.

بيت صفافا n’est pas tombé pendant la Nakba

- Le village ne fut pas conquis lors des combats de la Nakba car tous les hommes capables d’armer un fusil achetèrent leurs armes et munitions à leurs frais et participèrent aux combats.

- Les femmes, enfants et personnes âgées furent temporairement déplacés à Bethléem pour une période d’environ un an et demi.

- Malgré la fuite forcée, Mohammed accompagnait sa mère chaque jour à بيت صفافا pour récupérer des provisions ou des ustensiles, aucun habitant ne s’attendant à ce qu’un État soit établi sur ses terres.

Fin 1948, les rumeurs se firent insistantes quant à la remise du village aux forces occupantes. Le jour où les délégations jordanienne et israélienne se rencontrèrent au centre du village, Mohammed accompagna son père ainsi que la majorité des habitants.

Une voiture militaire israélienne arriva, un officier descendit et discuta avec un homologue jordanien avant que ne débute la pose de la frontière, imposée par Israël pour garantir le contrôle de la voie ferrée.

La rue principale faisait environ 4 mètres de large, dont un « mètre et demi » fut englouti par la barrière, empêchant tout contact entre les habitants des deux côtés.

Deux tiers des terres du village passèrent sous contrôle israélien, mais ne comprenaient qu’un tiers de la population. Inversement, deux tiers des habitants furent confinés dans la zone jordanienne, qui ne représentait qu’un tiers de la superficie.

La famille Jadallah se retrouva du côté jordanien, alors que la majorité de ses terres étaient sous contrôle israélien.

Conditions de vie difficiles

Interrogé sur le quotidien durant cette période, le docteur répondit : « C’est une question difficile. Pour être précis, les Jordaniens traitaient les habitants sévèrement, de façon comparable à ce que j’ai lu sur l’armée ottomane des janissaires et leur traitement des Palestiniens. »

Les habitants du côté jordanien n’avaient pas de commerce de proximité pour leurs besoins et devaient se rendre à Bethléem pour faire leurs courses.

Voici comment fonctionnait le système :

- Il fallait d’abord présenter une liste d’achats au « katib » (fonctionnaire), par exemple : un kilo de farine, un autre de lentilles, deux kilos de sucre, 250 grammes de viande.

- Cette liste était soumise à un officier jordanien qui pouvait l’approuver, la rejeter ou modifier les quantités.

- Les soldats prétendaient que les habitants achetaient excessivement pour fournir l’ennemi (en référence à l’armée israélienne).

- Au retour de Bethléem, un contrôle strict avait lieu au poste militaire, où parfois les soldats illettrés détruisaient les provisions ne figurant pas sur la liste devant les yeux des acheteurs.

Les habitants écoutaient clandestinement la radio « Voix des Arabes » dans leurs maisons. Cependant, la présence de patrouilles jordaniennes pendant la nuit entraînait l’arrestation immédiate de toute personne surprise en train d’écouter cette station.

Une tristesse profonde

Participer aux célébrations ou aux deuils dans cette période fut aussi une épreuve pour les habitants. Jadallah se souvient que les chants populaires lors des fêtes exprimaient une tristesse profonde.

« Nous ne pouvions nous réjouir que sous des ordres militaires, avec des officiers postés des deux côtés. Aux funérailles, c’était le silence et les pleurs qui dominaient de part et d’autre de la barrière, » raconte-t-il.

Ce médecin relate de nombreuses anecdotes vécues entre 1949 et son départ en août 1960 vers le Koweït, où il travailla cinq ans avant de partir étudier la médecine en Espagne, se spécialisant en chirurgie cardiaque et pulmonaire.

De retour à Jérusalem en 1975, il fut interdit de voyager. Il reprit alors son travail à l’hôpital Al-Maqassed pendant de nombreuses années. Après sa retraite, il continua comme médecin bénévole dans les cliniques de la mosquée Al-Aqsa et au centre de santé arabe de Jérusalem, où il exerce toujours aujourd’hui.