Table of Contents

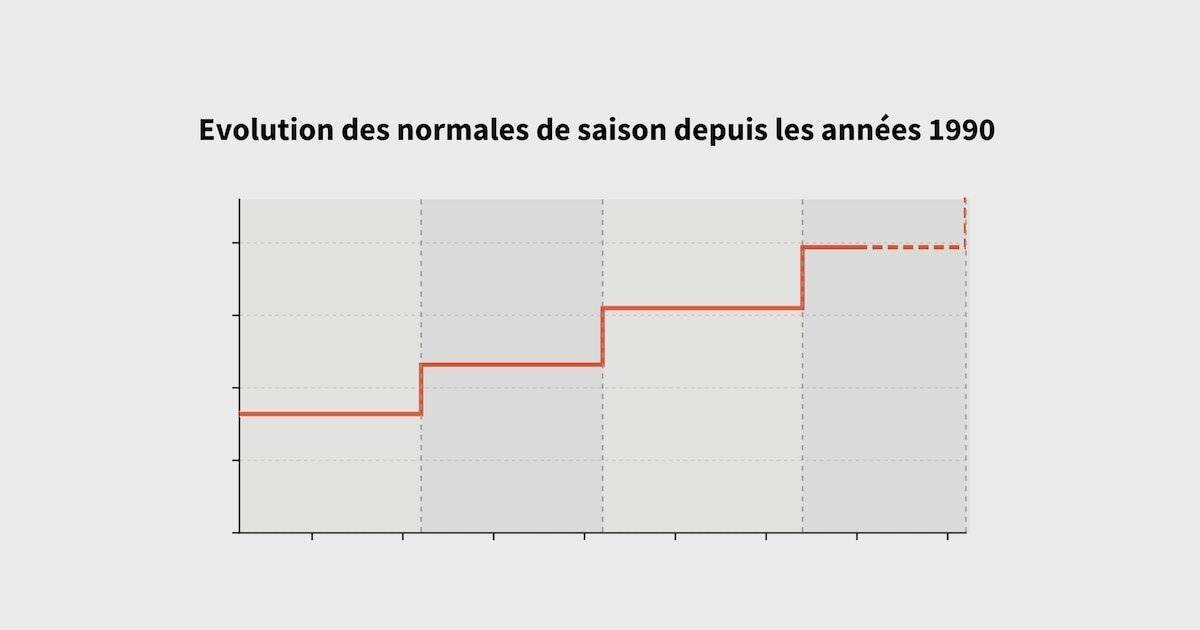

Alors que la canicule frappe plusieurs régions, les températures observées dépassent largement les « normales de saison », un indicateur calculé par Météo‑France sur des périodes de trente ans et révisé tous les dix ans pour tenir compte du réchauffement climatique.

Canicule : calcul des normales de saison et période de référence 1991‑2020

Mardi 12 août, seize départements du sud de la France ont été placés en vigilance rouge canicule : douze départements du Sud‑Ouest concernés dès lundi, ainsi que quatre départements de la région Auvergne‑Rhône‑Alpes. Les prévisions annonçaient 37 °C à Bordeaux, 38 °C à Toulouse et jusqu’à 39 °C à Lyon ou Montélimar, des valeurs nettement supérieures aux normales de saison propres à chaque lieu.

La « normale de saison » est calculée à partir de la moyenne des températures relevées sur un territoire donné au cours d’une période de 30 ans. Depuis juin 2022, la période de référence utilisée en France couvre les trois décennies 1991‑2020. Météo‑France actualise ce référentiel tous les dix ans afin d’intégrer l’évolution du climat observée.

Ce mode de calcul repose sur des recommandations de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui conseille une mise à jour décennale de ces standards depuis 1956. L’OMM définit par ailleurs deux usages distincts pour les normales : l’un permettant d’anticiper les conditions météorologiques à court terme, l’autre facilitant les comparaisons sur le long terme.

Pourquoi les températures semblent systématiquement supérieures aux normales ?

La nouvelle période 1991‑2020 intègre des années récentes marquées par des pics de chaleur importants, notamment 2019 et 2020, mais aussi des années plus fraîches de la fin du XXe siècle. Météo‑France note que ces nouvelles moyennes « sont cependant loin de décrire notre climat normal actuel ». Cette formulation traduit un décalage entre le référentiel statistique et l’expérience quotidienne des épisodes chauds.

Pour expliquer cet écart, l’institut souligne que certains épisodes extrêmes récents tirent la moyenne vers le haut, tandis que des températures plus basses enregistrées il y a plus de trente ans continuent d’influer sur le calcul. « Des travaux de recherche sont en cours », signale encore l’institut météorologique, afin d’ajuster au mieux le référentiel au climat observable aujourd’hui.

Par ailleurs, certains pays européens ont adopté des méthodes alternatives : au lieu de réviser la période tous les dix ans, ils utilisent des « périodes glissantes » où la fenêtre de 30 ans se déplace d’année en année. Ce choix, présent notamment dans certains instituts en Scandinavie, vise à offrir un référentiel plus réactif aux évolutions récentes.

Usages pratiques : alertes, comparaisons et communication

Les normales servent à plusieurs usages opérationnels. À court terme, elles alimentent les définitions et seuils employés pour déclencher des alertes comme celles liées à la canicule ou aux vagues de chaleur. À plus long terme, l’utilisation systématique d’une période de référence ancienne, recommandée par l’OMM (1961‑1990), facilite la mise en évidence du réchauffement climatique en mesurant les écarts historiques.

Ainsi, les mêmes températures ne produisent pas le même écart selon la référence choisie : comparer la situation actuelle à 1961‑1990 mettra en lumière un réchauffement plus marqué que la comparaison à 1991‑2020. Les ajustements décénnaux et les méthodes glissantes répondent à des objectifs différents, l’un privilégiant la stabilité des séries historiques, l’autre la représentativité immédiate du climat.

En période de canicule, ces distinctions influent sur la communication publique et la perception des anomalies : elles expliquent pourquoi les bulletins météorologiques peuvent donner l’impression que les températures sont « anormales » presque systématiquement.